企業間取引のリスクを抑える「与信管理」をきちんと出来ていますか?今回は、正解がないといわれる与信管理についてわかりやすくお伝えしていきます。

企業間取引においてなぜ与信管理が必要なのか、失敗するとどのようなリスクが含まれているか。与信管理の必要性や、実際の運用方法と基本的なフローまで、与信管理の全体像を解説します。

目次

与信管理とは?

「与信管理」とは取引代金の未回収リスクを管理することです。わかりやすく説明すると、企業間取引では、製品やサービスが提供された数か月後に代金が支払われる「売掛金」での取引が頻繁に行われています。売掛金を用いた取引では、取引先に万が一のことがあった場合に代金を回収できなくなるリスクが存在しています。

この未回収リスクを最小限にするための対策をとることが「与信管理」の基本となります。そして、取引先の与信リスク全体を適切に管理して最適化していくことが与信管理部署の担当者に求められます。

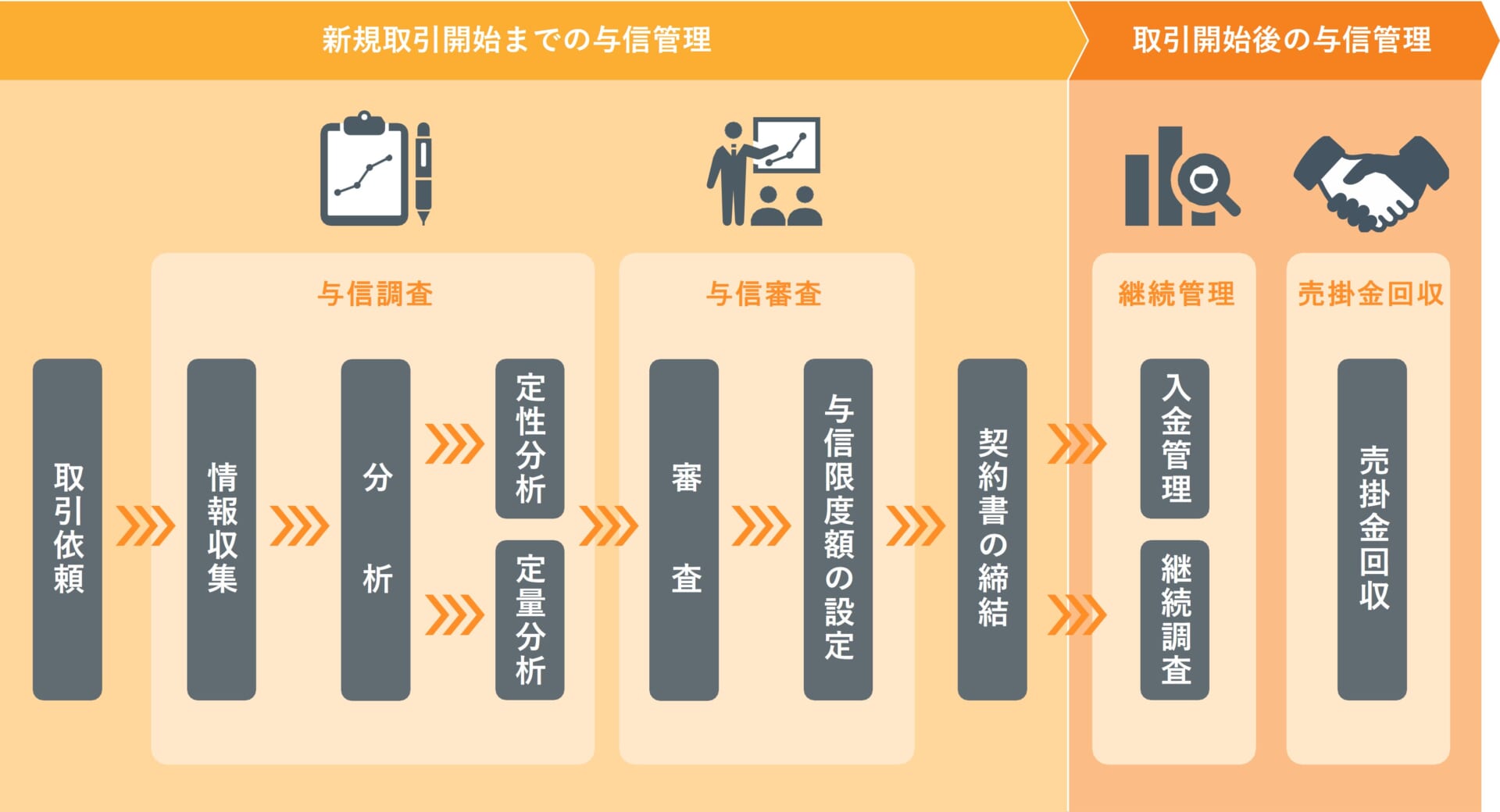

与信管理では、取引先の倒産リスクや支払い能力を計るために、取引先の「与信情報」を収集し分析する「与信調査」を行います。また、その情報をもとに新規取引の可否やいくらまでなら取引することができるかである「与信限度額・与信枠」を決定する「与信審査」を行います。

さらに、取引開始後も定期的にメンテナンスし、取引額(与信限度額)を見直したり、緊急時には「債権管理」など適切な対応を取ることがあります。このプロセスを与信管理業務と呼びます。

なぜ与信管理が必要か?重要性と真の目的

与信管理の重要性

なぜ与信管理をしないといけないのでしょうか?危ないと思う会社とは一切取引をせず、前金で取引すれば、掛売りのリスクは完全になくなります。しかし、それでは販売先を自ら断ってしまったり、取引を断られることが増えるでしょう。結局は売上をあげる機会を失うことになってしまいます。

また、近年では反社会的勢力の活動は巧妙化しており、反社的勢力と知らずに取引を行った場合でも、自社の信用低下やトラブルにつながる可能性があります。自社の成長とコンプライアンス遵守のためにも、「反社チェック」や「コンプライアンスチェック」を与信管理業務のプロセスに組み込んで実施することは重要です。

与信管理の真の目的

与信管理の目的を問われたとき、真っ先に思いつくのが「貸倒れのリスクを下げるため」ということだと思います。しかし、与信管理の真の目的は、「売上・利益の最大化」を実現することです。

売上を増やすためには、売掛金の額を増やさなければなりません。利益を増やすためには、販売代金の未回収を防がなければなりません。

与信管理を行う上で、これを上手にコントロールしていく必要があります。

与信管理を失敗するとどうなる?

では与信管理に失敗してしまうとどのようなリスクが発生するのでしょうか?具体的には以下のようなリスクが挙げられます。

- ・膨大な追加負担の発生

- ・連鎖倒産のリスク

- ・自社の評判低下

- ・営業側の心理的リスク

膨大な追加負担の発生

万が一取引先が倒産してしまった場合、代金が回収できないため「貸倒れ(焦げ付き)」という損失が発生します。この貸倒れを回収するためには貸倒れ金額より何十倍も大きな負担が発生します。

例えば利益率が10%の商品を販売している会社に1,000万円の貸倒れが発生した場合、1,000万円の利益を回収する必要があるため1億円の売り上げを上げなければいけません。

未回収金額を取り戻すために、その金額の何倍もの売上を稼ぐのは容易ではないでしょう。焦って営業活動を行って、更なる未回収が発生してしまったら大変です。

まさに、これが与信管理が必要な理由です。

連鎖倒産のリスク

先ほどの例で、原価が仮に800万円だとすると、仕入れ費用等で800万円の支払いがすでに発生しています。売掛金が回収できずに、支払いだけ発生するなんて悪夢のようですが、この支払いができないと、財務状況によっては資金繰りに奔走することになりかねません。

最悪のケースでは、取引先が倒産したことで自社が倒産してしまう「連鎖倒産」もあり得ます。

自社の評判低下

貸倒れによる損失はお金だけではありません。貸倒れが発生した企業と取引を行っていたということで「取引先の管理能力がない」「危ない会社と取引している」といった噂が広がり、会社の評判も低下する恐れがあります。

営業側の心理的リスク

営業的な側面のリスクとしては、取引拡大に対して弱腰になる可能性があります。貸倒れが発生したときの影響の大きさや、回収業務の大変さを考えてしまい、新規取引や既存取引先との取引拡大を渋ってしまうことが考えられます。取引拡大に対して弱腰になることは企業の成長にブレーキをかけてしまいます。

しっかりとした与信管理を行うことで、自信を持って新規取引を開始することができるだけでなく、営業のモチベーションアップにもつながります。

与信管理におけるPDCAサイクル

実務として与信管理をどう運用していけばいいでしょうか?

与信管理は、社内でリスクマネジメントの仕組みを構築し、運用していくことが大切になります。継続的にリスクマネジメントを行っていくには、PDCAサイクルにより管理、改善を行うことが最も確実です。

| 与信管理におけるPDCAサイクル |

|---|

| P:与信管理のルール策定 D:与信管理の運用 C:与信管理業務の評価 A:与信管理ルールの改善 |

※PDCAサイクルとは

PDCAサイクルとは、「Plan」「Do」「Check」「Action」の頭文字を取ったものです。ルールと継続的な改善で業務の効率化を図ります。

P:与信管理のルール策定

まずはベースとなる与信管理のルールを作ります。与信の発生している取引および取引先を洗い出し、取引額の合計や分布状況などを把握します。

ここから取引先へ販売する額の上限である与信限度額や、取引先を評価するための基準である社内格付けを作成します。

決定した方針に基づき、与信管理規程や与信管理基準を作成し社内整備を行います。

D:与信管理の運用

決められた与信管理規程に基づいて取引を調整します。

新規取引先については与信限度額を設定します。既存取引先については継続した調査と、定期的な与信限度額の見直しを行います。

情報収集や調査手法、未回収が起きたときの対応等もルールに基づき実行していきます。

C:与信管理業務の評価

与信管理ルールに基づいて実施がきちんと行われているかを評価します。

「いつの間にか与信限度額を超えていた」といったことのないよう注意しましょう。

また営業現場などにおける実務上の問題点の洗い出しや、未回収発生の要因などを分析し、与信管理ルールを見直します。

A:与信管理ルールの改善

評価を踏まえて、必要に応じて対策を練り、与信管理ルールや与信管理体制の改善を行います。また、現状の対策だけでなく、将来の経営環境の変化として、販売先や商品の多様化や組織や人材の体制変更なども視野にいれて、与信管理の方法を改善していくことが重要なポイントです。

与信管理の基本的な業務フロー

与信管理の基本的な業務の流れは以下になります。

| 与信管理の基本的な業務の流れ |

|---|

|

与信調査・与信審査

・まず取引を行う予定の企業に対し、与信調査や与信審査を行います。

・調査の結果、取引をするかしないかの判断をします。

・取引をする場合は、取引の額と支払いの期限を決定します。

取引先の継続与信管理

・取引を続ける間にも企業の状況は変化していくので、情報収集を継続します。

・定期的または情報収集時に合わせてに与信枠や与信限度額の見直しを行います。

保全・回収

・取引代金の未回収が発生した場合には債権管理を行います。

・納入した商品の状況確認や回収に向けての交渉などを行います。

与信の専門家である与信管理士からワンポイントアドバイス

与信管理を行っていくうえで、意外と見落としがちなポイントを3つご紹介します。

①現場との連携と情報共有

商談開始時において取引先と一番近くにいるのは営業部です。現場の情報収集は営業部にかかっています。与信管理担当部門が営業部以外にあるなら、営業現場との連携を大切にしましょう。

また、売掛金の未回収が発生した場合は現場責任者や債権回収スタッフが現地に行き、回収交渉を行うこともあります。ここから得られる情報も今後の与信判断の改善に繋げていきます。

②与信調査の範囲とコスト

取引先の情報は多いにこしたことはありませんが、どこまでやるべきでしょうか?

担当者が足を運んで現地調査を行う、外部の調査会社を利用するなど様々な方法はありますが、与信調査には全てにおいて時間と費用がかかっているのです。

例えば一つの商取引で1万円の利益が出る場合に、取引先の調査に3万円もかけていたら全く意味がありません。

与信管理担当者の実務にかかる時間や労力も同様の考え方ができます。自社でかけるコスト、調査会社を利用するコストを考えて与信管理実務のルールを構築しましょう。

未来を予測するという正解のない与信管理だからこそ、一定の割り切りも必要になるのです。

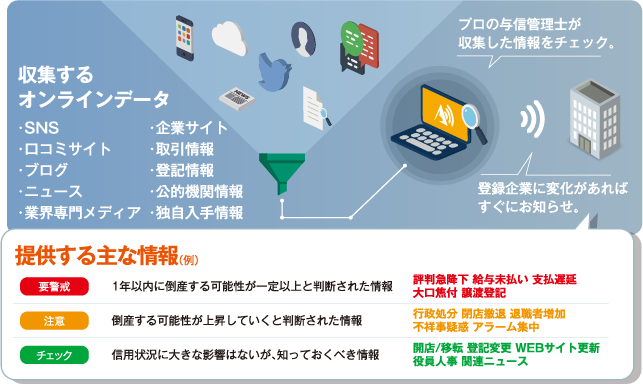

③取引先管理(モニタリング)の重要性

与信限度額、取引条件決裁を行い、無事契約が締結しても、与信管理は終わりではありません。

売掛金の回収が完了するまでが与信管理です。営業部門は新しい商談へ、審査部門は次の案件の決裁へと意識が向きがちですが、売りっぱなし、決裁しっぱなしではいけません。売掛金が回収不能になる前に、取引先に異常がないか、情報収集や見直しを行い継続的に管理しましょう。

また、売掛金の未回収が起きた時の対応スピードも大事です。素早く対応できるように事前に役割を決め、未回収売掛金が放置されないよう、互いの部門で牽制していくようにしていくとよいでしょう。

まとめ

今回は与信管理について全体像を解説しました。改めてまとめると、与信管理の真の目的は「売上・利益の最大化」を実現することです。そのためにもまずは適切な与信情報の収集が大切になります。次回は「与信調査」について解説します。

※当ブログ記事はリンクフリーです。記事を引用または参考とした場合、出典元として「アラームボックスブログ」の記載および「対象記事URLへのリンク」貼付をお願いします。

アラームボックスについて

自社に最適な「企業調査サービス」を知りたい方へ

アラームボックスは、企業の信用調査をネット上の情報で行う与信管理サービスです。取引先などの情報を自動で収集する「モニタリング」と新規取引先の与信判断を行う「パワーサーチ」があります。

無料でお試し利用ができます。無料期間が終わっても自動で課金されることはありません。不明点があればお問い合わせください。